| 日付 | 走行km | 内容 | コメント |

| 2000/12/19 | マイナス配線増強 |

| 1、ウンチク |

とりあえず、ノロジーホットワイヤー っていう、ハイテンションコードに対する、自分なりの能書きがあるんで、それも読んでね そのページを読んで、意味が判らないって人は、ここも判らないと思いますので、読まないでください さようなら!!戻る あと、ここのページは、ちょっと、毒舌気味に書いてますから、”カチン”と来たり ムカツク人がいるかも知れません。気持ちを落ち着かせて、冷静に読んでください。 どうしても、腹が立って、しかたがないとか、お前に一言、言ってやりたいって人が居ましたら、 メールでも、送ってください、  気が向いたら読むかもしれません!(笑い) 一般に、インターネット界では、”アーシング”と呼ばれているようですね! あと、無線の世界では、アースボンディングと呼ばれているようです アーシング??EARTHINGと書くのかな??? マイナス配線は、ほとんどのクルマが、ボディーを利用しています。 ボディーは、鉄で出来ているから、電気が流れます。 ですから、ボディーを基準に0ボルトとして、それより何ボルト電位差が有るかで、電圧を表現しているわけです。 で、クルマ全体が0ボルト電位であるから、別名、アースと言うことらしいです。 でも、アースではなく、マイナスの配線を低抵抗にしようとするだけですよね!! それなのに、”アーシング”っていうから、みなさん、楽しい勘違いをしていて、、、 とっても、楽しめます!!。 じゃあ.勘違いしている効果の例を見て、笑いましょう!! 静電気の軽減 ”インマニ内の空気と、インマニとの間の静電気(静電気は、空気の流れを阻害するらしい) が軽減されるので、空気の流速が早くなり、充填効率がアップして、出力がアップする” なんて、SF作家でも、思いつかない、ファンキーな理論!! インマニにマイナス線つないで、静電気が軽減するものか!!!(爆笑) もともと、インマニは、バッテリーのマイナスに接続されているんですよ。 (インマニ〜バッテリマイナス間には、抵抗があるので、純然たるマイナスではないが・・・) まあ、100歩譲って、静電気が発生したとしましょう。 とうぜん、静電気にも、プラスとマイナスがあります。 インマニを、マイナス電位(ちょいと電圧有り)とすると、空気は、プラスとなりますよね で、インマニを、バッテリー直に接続すると、インマニは、純然たるマイナス電位になる。 空気のプラスとの電位差は、配線をつないだ後の方が、大きくなるのである。 で、解釈は?? 「静電気が軽減される!」 おいおい!!、まちがっとるぞ!! インマニとバッテリー間の電圧を計測して見ましょうね!! じゃあ、逆の電位で、静電気が発生しているとしたら・・・・ バッテリーと、インマニの間の電気抵抗は、何オーム?? しっかり計測したことありませんけど、多分1オームにも満たないと思います。 電荷が溜まって、静電気を帯びるわけですよ、静電気を!!! 1オーム程度の抵抗で接続されているものに、配線を増強して、静電気の軽減があるものか!! 静電気って、何のことだか判っているんでしょうか??ほんと!! で、マイナス配線増強して、インテークマニホールドの電位(電圧)の変化って、どのくらい?? 電流が流れているところに、抵抗が有り、その二つの掛け算で、電圧降下が発生するわけですから、 電流の量が非常に少ないか、あるいは、抵抗値が低い場合に、電圧降下が大きくなり、 損失が生まれるわけです。で、インマニには、電気的な部品って有りますか?? 一度、カー用品店に売っている静電気防止グッズの抵抗を測ってみろ!!! 数キロ〜数メガオームはあるでしょうね!! その大きな抵抗でも、静電気は、除去されるんですよ!! と言うわけで、静電気が除去されるってのは、大間違い!! 一点接地 別のサイトでは、「”アーシング”の配線は、接地の条件の一つである、1点接地を考慮して施工しなくてはならない」 なんて、腹抱えて笑えるものも有りました。クルマのアースってなんだ??(笑い) アースじゃねえぞ!!、バッテリーと、オルタネータの2つの直流電源を持つ、ただの閉回路だぞ!! たまたま、ボディが鉄で出来ているから、それを、マイナス配線として利用しているだけだ! アースじゃねえ!!、マイナスの配線だ!!、それに配線を追加するだけなのに、1点接地を考慮?? 脳みそのアースが外れて、ノイズってるんじゃねえの?? だいたい、アースの意味をわかっているんでしょうか?? で、一点で接地する理由は 接地抵抗って、その場所によって、違ってきてしまうんですよ。 で、雷のサージなどによって、アースの電位が変わることがあり、 片方のアースにだけ、サージが流入したり、接地抵抗が異なることによって、、 二点間の電位が変わることが怖いんですよ アースから、逆に電流が流入するとか、アース線に電流が流れる そんなことが無いように、接地は、一点にしましょうという意味ですね。 で、”アーシングは、一点接地となるように・・・” まあ、説明するだけムダですな(笑い) ノイズ除去 ほかには、こんな説明しているのも有りました。 線をつなぐと、ノイズが少なくなって、ECUに都合が良い! なんの都合だ!! それは、おまえの知識の足りなさを補うのに、都合が良いだけだろ!! ”各種センサーのマイナスレベルが、一定となり、ECUが、きっちり働く”なんて わけわからん解釈してるやつもが居る!!! ちなみに、例を揚げれば、私のクルマのスロットルポジションセンサーへの印加電圧は、4.5V〜5.5Vで正常なのである CPU内部の定電圧レギュレータは、10V、その10%くらいの変動は、OKなのである。 当然である、そのくらいアバウトなECUでないと、クルマには向かないということでしょう。 あと、レギュレータからの、電源出力がセンサーに行く場合、途中に抵抗が入っていると思います 電気の知識のある人は、意味、わかりますよね?、その回路では、ECU出力端で、定電圧回路にはならないのが・・・・ それは、定電圧にして、入力値を一定にするのと、ECU内部のレギュレーターの保護とを 天秤にかけた結果であると推測されます。クルマの電線って、断線や、ショートの恐怖に常にさらされているでしょ?だからですよ!。 断線して、ボディーと接触したり、振動や、巻き込み、挟み込みで、ショートしたときに、いちいちECUが壊れていたんじゃメーカーも大変でしょ? パソコンみたいに、フリーズしても、命に関係ないものとは、素性が違うんですよ。 つまり、クルマのECUに求められているもの、それは、「安定性」 マイナス配線を追加するくらいで、ECUの安定度がアップすると考えるやつ!! お前の脳みそは、非常に不安定だ!!(笑い) 頭、悪すぎ!!! もう一回中学の理科やり直して来いって言うの!。 あとね、とりあえず、アーシング云々言うのだったら、自分のクルマの配線図ぐらいは、読んでみなさい! アナログ系のセンサー(水温、吸気温、スロットルポジションセンサー、そしてもっとも技術的、性能的に難しいことしていると思われる、O2センサー) この辺の配線は、ボディーアースを使ってないと思いますよ。だから、マイナス配線を増やしても、関係無いの(笑い) それもこれも、原因は、何??それは、アーシングって言う呼称が悪いからでしょ!!! つまり、アーシングって、アースを連想しますよね。で、一般の電気配線で アースの目的って、漏電時の事故防止とか、ノイズ(外乱)の軽減なのです。 で、勘違いしちゃって、訳わからん解釈まで、始めるというわけ(笑い) 何の考えもなく、アーシングって、言ってるサイトの管理者に説明しても、理解してもらえないと 思っています。だって、そういうことが判らないから、アーシングって、付けているんだから でもって、「今の世の中で一般的だから、このまま、この呼称を使用します」だって 一般的だからって、勘違いを生むような呼称を使い続けるのかい!! サイトの管理者だったら、正しい情報を提供しましょうよ!! で、間違っていると感じたんだったら、素直に認め、直すほうが良いと思いますよ!! そういう阿呆なサイトマスターが、居るから、プラシーボ効果じゃないの?? っていわれるんだよね、 まあ、理論立てて考えられないんだから、しょうがないよね!! というわけで、いろいろ、お聞き苦しい?読みづらいことになってしまいましたが。 私は、自分のサイト内だけでも、誤解を生まないように マイナス配線増強とします。 ここからが、本文です(笑い) マイナス配線の増設をしてみました。私のクルマの場合、バッテリーから、のマイナス配線は2本、 1本は、バッテリ近くのボディ、もう一つは、シリンダーブロックへ、でも、その太さは、14スケア(平方mm) ぐらいのものです。許容電流は、14スケアで、88アンペア、です。(つまり176アンペア) これだけあれば、大丈夫?、いいえ!そうでは有りません。 オームの法則は知っていますか? (電圧=電流×抵抗)これがオームの法則です。 それで、どういう考え方をすれば良いか? 簡単に判りやすく説明します。電気に詳しい方は、他にもいろいろと、、言いたくなるでしょうけど、 まあ、大目に見てください。(笑い)  有る電気設備、簡単にカーステレオが有ったとします。 クルマの電源は、バッテリーと、発電機ですよね。ご存知の通り、電圧は12ボルトです。 カーステレオの要求している電圧は、12Vです。 カーステレオが、大きな音を出している時に、電流は、5アンペア流れたとします。 小さな音を出している時は、3アンペア流れたとします。 電気が流れてくる電線は、ほんの少しの抵抗を持っています。それを、仮に、 0.05オームとします。(普通は、こんなに大きな抵抗では有りませんが、計算しやすくする為に大きな数値としました。) で、12ボルトのバッテリに繋がれたカーステレオは、12ボルトの電圧が印加されるわけではなく。 カーステレオに印加される電圧(小音量) =電源電圧ー電線の抵抗による電圧低下 =電源電圧ー(電線の抵抗×電線に流れている電流) =12−(3×(0.05+0.05)) =11.7ボルト カーステレオに印加される電圧(大音量) =電源電圧ー電線の抵抗による電圧低下 =電源電圧ー(電線の抵抗×電線に流れている電流) =12−(5×(0.05+0.05)) =11.5ボルト オーディオの電流は、出ている音の大きさで、増減します。上記の単純な計算でも、 0.2ボルトの電圧変動が有るわけです。 それも、大音量を出すときに、印加される電圧が低くなる。 それは、そのまま、音質劣化につながります。 注、電線の抵抗を、0.05Ωとした場合の仮の計算値です。 で、電線の抵抗値は、長さに比例し、断面積に反比例するのです。 電線には、微量ですが、必ず抵抗が存在しています。その抵抗値が少ないほど 電圧変動は、少なくなるということ ですから、電線は、太いのに限るわけです 電気の配線を新規に設置するとき、ホーンを付けるとか、ナビを付けるとか、 その場合、みなさんどうしてます。 プラスは、バッテリーから?、ACCから?、何にしても、色々都合を考えて、接続しますよね。 マイナスは?、、、、その辺のボディのネジに共締めして、おしまい!!!でしょ? ボディーは鉄で出来ていますから、電気は流れます。でも、決して、良導体では有りません。導電体なのです。 エンジンに使われているパーツもほとんど、マイナスは、ボディーあるいは、エンジンブロックへ、、となっています。 エンジンもアルミ合金ですから、鉄より導電性は良好ですけど、銅の電線に比べたら、、、、 でも、ボディーは、配線の太さに比べたら、とても巨大な断面積を持っています。 ですから、抵抗値はそんなに大きくは有りません。じゃあ、マイナス配線を増設する意味無いじゃん!! でも、ほんのちょっとでも、抵抗が有ると、損失(電圧降下)が生まれます。 で、その損失(電圧降下)を出来る限り少なくしてやろうとする考えというわけです。 まして、最近のエンジンは、電気制御部品のカタマリですから、、、 で、なぜ、マイナスだけ強化するの??って、 それは、トラブルの回避と配線が容易にできるから プラスも配線は太くしたほうが良いとは思いますが・・・配線の量から、現実的には、難しいと思います。 でも、マイナスは、ボディを電線に見たてているので、配線も、簡単というわけ バッテリーのマイナスターミナルと、エンジンルーム内の金属部に適当に接続するだけでいいのです。 それに、断線しても、トラブルにもなりません。 もともと、マイナス電位で有る部分に、抵抗値を低くするのを目的に、電線を追加しただけなんですから で、電線は、耐熱電線を???馬鹿いっちゃいけません!! 普通のF種(80度)絶縁でも大丈夫ですよ。って、いうか、 耐熱電線って、絶縁体が耐熱なだけで・・・電線は、耐熱もへったくれもありません だって、もともと、ボディーは、マイナス、それに抵抗値軽減のために追加するのは、 裸電線でも、いいと思います。 「耐熱電線を用いています!」って馬鹿げた自慢をしている人に、 なにと絶縁したいの??って、聞きたいくらいです。 というわけで、配線によって電圧降下は、は成らず発生します。 家電製品が、100ボルトであるのに比べ、クルマは、たった12ボルトです。0.1ボルトの変動でも、 えらいことに成ります。 あと、イグニッショントランスの昇圧の方法も知ってますか?コイルに電流を流し、 それを突然止めると、、、コイルは逆起電力を発生(数万ボルトの電圧が発生します) 逆起電力は、電圧の変化量ΔE/時間Δtに比例するんですよね!! それが、デスビに行き、プラグへと分配されているんです。 コイルに電流を流し、それを突然止めると、、、「突然止める」12ボルトを0ボルト にするわけです。たった12ボルトの電圧変化を昇圧して、数万ボルトにするんですから、、、、 0.1ボルトの電圧の貴重なこと、判って頂けますか? と今までの文章で、矛盾していると思いませんか?? そうなんです、 矛盾してます。(笑い) だから、最初じつは、あんなもん、やるだけムダって思っていました。 でも、仕事の関係上、電線が、無料で手に入るんですよ。 だから、こういったところで、ウンチクを書けるように、 面白半分で、やったということです。 はっきり言って、効果なんて、全く期待していませんでした。 |

| 2、私の施工の紹介 | |

|

外観、、ぐるっと回っている配線は、スロットルワイヤに 沿わせているんで、あんなに成りました。 |

| ヘッドカバー エキゾースト側二個所 排気の温度の影響が心配ですか、 すぐ下のハイテンションコードの保護チューブ関係が 三年間経過でも大丈夫なので・・・・ とりあえず経過を観察します。 |

| ヘッドカバー インテーク側真ん中辺り一個所 |

| オルタネータ(発電機) 回転部に近いので、結束バンドでの支持を 追加しておきます。 |

| デスビ ヘッドカバーから、デスビに延長 配線の長さから、被覆をすべて剥ぎ取りました。 また、断線の進行具合を観察して、今後の参考にしようと思っています。 |

|

インテークマニホールド、ついでにボディーまで延長 これは、ボディにマイナスポイントを見つけたので・・・ 接続してみました。 ここは熱くならないの?って、インテークのサージタンクは、 常時、中を空気が流れているんですよ。 それに、導線の被覆が溶けるほど高温に成るとしたら、その空気の 温度は何度?、ノッキングの嵐でしょう!大丈夫!、 |

| バッテリー部 オルタネータの電流値は、最大60Aであり、ボディーの抵抗値より 増設した配線の抵抗値が大幅に下回った場合、全ての電流が、 増設側を流れても、大丈夫な太さが必要とされる。 また、私が私的に所有している、工具の圧着工具の、規格から、 8スケア電線(許容電流61アンペア)を5本使用しました。 エンジンブロック、バッテリー、オルタネータは、 ボディーの鉄を介することなく 電線にて、直結している状態に成っています。 あと、配線の仕方ですが、端子は一本のネジに2本とするのが、普通です。 でも、バッテリーのマイナス端子は、一個所しかありません。 その一個所の端子に、多数の配線を接続する場合には、どうしたら良いか? それも、出来る限り抵抗の上昇を抑え、さらに、施工をやりやすくする。 五本の配線を、放射状に配置して、(同一方向には、2本までとする) 端子の撓みを防ぎ、一本の6mmのバッテリーターミナルボルトに共締めした。 写真で見ると判ると思うが、一番奥は一本、真ん中と手前は二本で、それぞれ、 45度程度の角度差を付け、撓み、ねじれ、接触不良を防ぐよう配慮した。 安易に、接続をし易くする為に、金属片をネジ止めすると、ネジ止め個所が 増えるのが嫌だったのさ!ネジの緩みの可能性は、ネジ止めの数が増えれば、 増えるし、接触抵抗は、比較にならないでしょ! 圧着部の接触抵抗と、ネジ止め部の接触抵抗って、絶対的に圧着の方が抵抗少ないと思うし・・ |

| エンジンの横揺れ(縦置きエンジンの為) を考慮して、バキュームチューブに沿わせて有ります。 もうすこし、カッコイイ処理をしたかった。 |

| 3、配線に関して注意したこと。 | |

| 1 | 取り回しで、エキゾーストの熱を考慮する。 |

| 2 |

プラスの電極。(バッテリーのターミナル)を避けたルートとする。

(ターミナルカバーは、ただ被っているだけであるので、接触により容易にはがれてしまう。)

細い配線なら、バッテリーの発火より前に配線は溶断し短絡は終了するだろうが、

今回使用したような太い線であると、耐電流は、多大な電流になると思われる。

溶断するまでの時間が長くなることが考えられるので、プラスターミナルを極力避ける

ルートとした。 細い線の場合、ショートで、配線は高温になる。 温度上昇と共に抵抗が増加すると、電流が制限される その後、導体が溶け落ちることで、短絡から、解放すると考えられる。 その時間は、0.数秒程度の時間であろうと考えられる。 太い線の場合、ショートで高温になるが、許容電流が大きい為に、 温度上昇の時間も長い時間を要する。さらに、太い導体の溶断の為に要する 時間もまた、長い時間を必要とするであろう。 その時間は、細い線に比較して、数倍から、場合によっては数十倍 最悪の場合、バッテリーの最大電流を上回りバッテリーの方が先に オーバーロードに陥るのである。発火あるいは、破裂! 私の行った配線で、バッテリーのプラスターミナルに一番近寄るのは バッテリーのマイナス部となっている。 また、互いの配線を結束バンドで止めるだけではなく、 従来そこにあった、ブレーキ配管、バキューム配管等にも、 利用し、配線の支持点を多くするようにした。 |

| 3 | 配線を束ねる本数を限定する。 (配線の被覆は難燃材料を使用しているが、束ねた場合、”たきぎ現象”より燃え出す可能性が高く成ってしまう) (ただし、バッテリ付近では、項目2を考慮して居る為、束ねている。) |

| 4 | 特に振動に対して強い電線を使っていない関係で、 断線時に、復旧がし易い様考慮した。 |

| 5 | 接続点(圧着端子も含め)を出来る限り少なくする。 |

| 6 | ネジ径と合わせた端子とする。 (接触面積が少なくなるような接続では、効果は、半減である。) |

| 4、結果 |

|

走行距離、141km (高速、95km、一般道46kmくらい)で 使用燃料 12.1リッター・燃費、11.65KM/Lでした。(10・15モード比、1.38倍) あとは、高速道路での、アクセルに対するツキは、向上しました。ような気がする(爆)まだまだ、経過を調査します。 たった一度の状況だけで、効果の有無を語るなんて出来ませんよね! オイル交換の時に、オイル添加剤入れて、”エンジンのフィーリングがアップしました!!あの添加剤、すげえ!”といってる大馬鹿者と同類には成りたくないものです。(大爆笑!) |

| 5.検証 | |

| オシロスコープで、シリンダヘッドの電圧を測定してみました。 でも、電圧変動の状況を見るといった感じです。 |

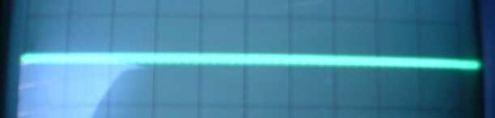

波形1 | これが、エンジン停止中の電圧(ほぼ0V)です。 |

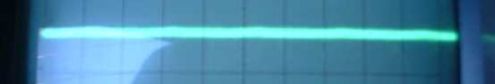

波形2 | 配線増強前の波形シリンダーヘッドに、 オルタネータ(発電機)がマウントしてあり、バッテリーとの間にインピーダンスが存在する為に、 バッテリーのマイナスより、ヘッドの方が、電位が低くなっています。 波形の頂点ではヒゲが出ています。非常に短い時間ではありますが、かなり高い電圧になっています。 |

波形3 | マイナス増強前の波形、波形2とは、カメラのシャッタースピードが異なって居ます この写真では、下側にチョロっと、ヒゲが見えますよね!これは、上側に出たヒゲのオーバーシュートが、下にも出ているのです |

波形4 | 増強後の電圧、(多少のリップルが見られる)でも、かなり、平滑な状態です。 波形3と同じシャッタースピードで撮影です。 |

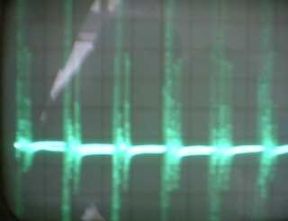

| 特別付録、ジムニー(2スト)のシリンダーヘッドの電圧波形(アイドリング)

一番判りやすいのは、この写真です。(マービーより、10年近く古い車で、軽自動車の為、かなりコストダウンしていると思われます。

アイドリング状態で、こんなに、電位が乱れているんで、高回転になると、すごいことになると思います。 プラグのスパークは、イグニッショントランスの出力点と、シリンダーヘッドの電圧差で、強さが決まるわけですから、 シリンダーヘッドの電圧がこのような状況では。プラグの印加電圧は、かなり低くなると思われます。 (かなり高い確率で、失火していると思われます。) |

| 6、効果(推測) |

|

そういえば、私的なマイナス配線増強の効果を言ってませんでしたね。(笑い) 結論を言うとこうだ!! マイナス配線の増強で、効果の期待で出来るもの、 1、ミスファイヤの確率減少 項目5の検証でのシリンダーヘッドのスパーク後の残留電圧の軽減から、判明! 逆起電力で、発生させる、スパークプラグへの印加電圧にて、空気の絶縁破壊を起し、 空気中に電気火花を飛ばすわけであるが、 注、スパークプラグの火花の飛びやすさは、プラグに印加する電圧が高いほど、とびやすい。 スパークプラグへの印加電圧は、シリンダーヘッドの残留電圧(サージ電圧) 分をマイナスした値となってしまい、場合によっては、火花が飛ばなくなるのである。 そのサージ電圧を低くして、プラグへの印加電圧を安定させることにより 火花の飛び損ないの確率を減らしてやろうということである。 失火:ミスファイア 空気と燃料を混ぜて、圧縮し(ここで、動力損失がある) さらに、着火しないので、(燃料自身も無駄にしている) と、まったく無意味なサイクルを行うものである 2、電流の増減による電圧降下の減少(オーディオなどで、音質向上!) ただし、エンジンに持っていく配線と別のルートにすることが望ましい |

| 7、このページを読んだみなさんへ |

| あ、そうそう、言い忘れていた!圧着ペンチは、絶対に必要です! 圧着ペンチ買うのお金が無いというのなら、やらないこと!! 圧着の漢字が読めてないやつ(爆笑)多いよね!! 圧着というのは、圧力をかけて、密着させるんですよ、 ただカシメてあるだけじゃありません。 導体と端子を、規定の圧力をかけ、電線と、 端子の導体間の隙間を少なくして、接触抵抗を少なくしているんです。 導電率が低い材料を使っているとはいえ、非常に大きな断面積を持つ クルマの各部品より、その抵抗値を低くしようとするのが目的でやるんですから、 折角電線を追加しても、その電線に電気抵抗があるのでしたら、それは、クルマを 重くしているだけです。まったくのムダ、それで効果が有る!!って感じたら それは、完全に、プラシーボ!!(爆) よくあるんですよね、ペンチが無くても、ドライバーとハンマーで・・・ 最悪! 間違った情報を流すなよ!!(笑い) 挙句の果てに、”責任は負えません。個人の責任で!” そんな、他人のこと心配する前の自分のやってることを心配しろよ!! ってこういうこと書くと、大体、反論が出るんだよな(笑い) 「家庭のコンセントの接続点は、圧着なんてして無い」 とか、さ!(笑い)、そりゃあ、圧着してないよでもね、あのコンセント内の 導体の太さをみたこと有りますか?その電線の太さは、通常直径1.6mmの電線を使ってます。 で、その許容電流は、27アンペアです。でも、コンセントのとこの許容電流は、普通15アンペアになっているんですよ! 許容電流の55%に成っているわけ、圧着しないで、簡易的に接続した場合、そのくらい、 許容電流を少なくする必要があるということ。 そう言うと、 「20アンペアとか流れないから、多少の抵抗は良いんじゃない?なんて」 突っ込みを入れてくれる、やつも居るんだろうな。 オームの法則と、マイナス配線のことは、上の方に書いてあるから、もう一回読んでね 結論!、圧着端子は、規定の圧力で、圧着しましょう!! |

| 8、マイナス配線について、私的な感想 |

| ”アーシング”世間一般では、そのように呼ばれている、今回の事例、皆さんが期待している効果「パワーアップ」「燃費向上」等、

全く無いとは、言いません!!しかし、カー用品店で売っているような価格(1万円以上?)に見合うだけの効果はありません、他の燃費向上グッズ、磁石がどうの・・・オイル添加剤・・・・

といった類のものに比べれば、幾分理論的に、効果が期待できるかな??といったところです。残念ながら、プラシーボ効果の粋を脱していないのが正直な感想では有ります。 ただ、全く否定しているわけでは有りませんけどね・・・ たとえば、1〜2000円程度の出費で、施工できるのであれば・・・やってみる価値はあるんじゃないかな?って、思っています。 つまり、 自分で施工できない(作業工賃を払うだけの効果は期待できない)材料をそろえることが出来ない、(出来合いの製品を買うなら、コストが高すぎる)、 揃えてくれる人脈があるなら、安価で手に入れられるし、、簡単に材料を手に入れられる人は、少なくとも電気的な知識は、豊富なのでしょうから、 そのような人が知り合いに居れば、その後の相談にも乗ってくれるでしょうから・・・そういった環境にないのであれば、やらないほうが良いと思います。 あなたは、手放しで、凄い効果だ!!なんて言っているサイトの管理者と 正直に、効果は、”???”ですねって言っている管理者のどちらの言葉を信じますか?? そして、少なくとも、質問を投げかける前に、自分でも、勉強しましょうね(笑い) だいたい、「どこに、接続すれば、効果がでますか??」なんて質問する人って、その管理者も回答に困っていると思いますよ。 私なら、こう答えますね! 「少しは、自分で考えてみなよ!!、人任せにして、ついでに効果が出ないと、効果が出ないのは、教えてくれないからだ!!言い出すんじゃねえの!!、(爆)」 余談ではありますが、、どっかのサイトでこのような書き込みたことがあります。 「エアコンを作動させると、燃費が悪くなるので、エアコンのコンプレッサーにアーシングしようと思ってます。効果は期待出来るでしょうか??」 早く答えてあげてくれ、、、さもないと、俺が、 笑い死ぬ!! |

| 9、特別付録 プロシーダーのみなさんへ |

| 旧キャブ&マー、新キャブ&新マー(ガソリン車)の必要配線量(2001/02/11に、船酔い船長さんのマーで調査!) |

| 番号 | 端末1 | 〜 | 端末2 | 長さ | 端末1側端子 | 端末2側端子 |

| 1 | ヘッド(1,2プラグの間) | 〜 | バッテリー | 1.4メートル | 8−6 | 8−6 |

| 2 | ヘッド(3,4プラグの間) | 〜 | バッテリー | 1.7メートル | 8−6 | 8−6 |

| 3 | ヘッド(プラグの反対側) | 〜 | バッテリー | 1.4メートル | 8−6 | 8−6 |

| 4 | インマニ | 〜 | バッテリー | 1.4メートル | 8−8 | 8−6 |

| 5 | オルタネータ | 〜 | バッテリー | 1.0メートル | 8−5 | 8−6 |

| バッテリーターミナルの締め付けボルトの長さの関係で、端子は5本までなら、接続可能です。

(端子は、放射状に配置)総長さは、6.9メートルです。 |